組織について

西海区水産研究所の役割

西海区(せいかいく)水産研究所は東シナ海域から九州西・北岸、日本海西部、南西諸島海域の水産に関する調査研究を担当しています。これらの海域において持続的に漁業資源を利用するための生態と資源の評価・管理に関する研究、調査船などを使って漁場の環境を広く速く正確に把握、予測する技術の開発を進めています。沿岸域や内湾域では、資源を増やすためのつくり育てる漁業の研究や地域の水産業を振興するための調査研究を行うことが西海区水産研究所の役割です。

1.これらの海域で日本、中国、韓国等によって漁獲されているアジ、サバ、イワシや底魚類等の資源について、持続的な利用のための資源管理や関連する海洋環境・生物環境に関わる研究開発を行っています。研究の成果は科学的な成果として発表するとともに、漁業や漁場の状況について予測し、漁業者に役立つ情報として提供され、国際交渉における我が国の主張の根拠としても活用されています。

2.持続的な沿岸漁業の実現に向けて、ヒラメなど沿岸魚種の資源評価と管理、温暖化による藻場ならびにアワビなど磯根資源への影響評価と対策に関する研究を行っています。養殖業についても、高品質・高付加価値を持つ種苗を作出するために、ノリ株の収集・管理と特性評価、ブリの通年採卵技術や優良形質を持った家系の育種技術の開発に取り組んでいます。

3.有明海・八代海では、海洋環境の悪化に伴い、貧酸素水塊や有害赤潮が多発し、生態系や漁業に様々な影響を与えています。そこで、赤潮・貧酸素水塊のモニタリングや迅速なデータ公表による被害の軽減、近年大きく減少したカキ礁の浄化能力の解明やそれらを含めた二枚貝類資源の回復・増養殖等の研究開発に取り組んでいます。

4.クロマグロに関する増養殖研究を進めるために、養成した親魚からの安定採卵技術の開発、種苗生産および中間育成過程での減耗要因の解明とその対策に関わる基盤的な技術の研究開発に取り組んでいます。また、陸上水槽を用いた親魚養成および採卵技術の開発にも取り組みます。

5.黒潮や対馬暖流の上流域であり、サンゴ礁が発達した南西諸島周辺の海のマグロ類やマチ類の資源評価、サンゴ礁生態系を保全とこれに適応した沿岸漁業の管理方策、新たな養殖対象種の開発など、亜熱帯海域の特性を生かした漁業や養殖業の研究開発に取り組んでいます。

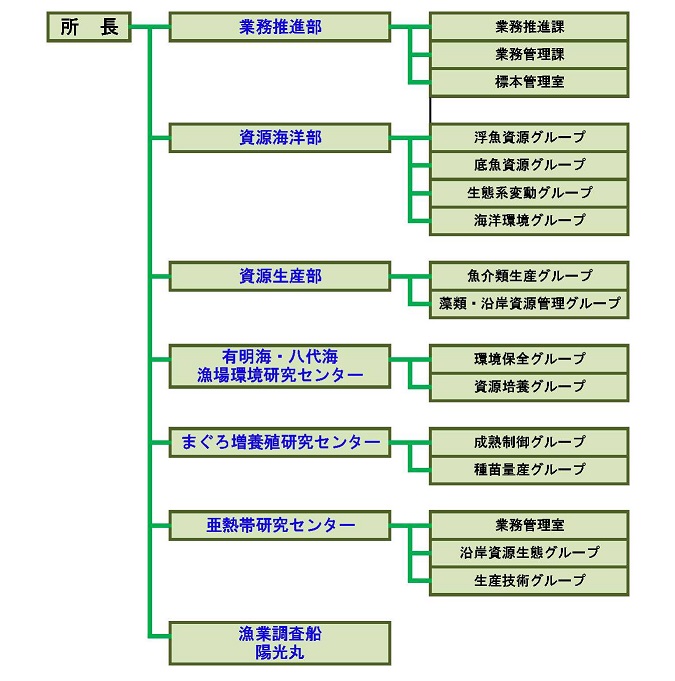

組織図(各部紹介ページへリンクしています)

西海区水産研究所の沿革

|